はじめに

電気設備の企画や設計を担当しているエンジニアの方々は、限られた受変電設備スペースの中で「動力変圧器と電灯変圧器の2台を並べるのは物理的に難しい」と頭を抱えたことはありませんか?

そんな設置スペースのボトルネックを打破する解決策として、「三相7線式変圧器」を誠電気設計では提案することもあります。この変圧器一台で、動力(3φ3W)と電灯(1φ3W)の両出力をカバーできるのです。「灯動共用変圧器」とも呼ばれることがあります。

本記事では、特殊変圧器の中でも特に実用性の高いこの「三相7線式」について、以下の実務ポイントを重点的に深掘りします。

- 変圧器を一台に集約することによる「設置面積」と「コスト」の最適化

- 内部結線の構造と、間違いやすい「7端子」の正しい読み解き方

- 実務で避けて通れない「電圧不平衡」の発生メカニズムと許容限界

- 保安上の要である「B種接地」の施工ポイントと対地電圧の挙動

「言葉は聞いたことがあるが、設計やメンテナンスの注意点までは詳しく知らない」という実務者の方に向けて、現場で即活用できる知識をプロの視点で整理していきます。これを読めば、「三相7線式変圧器」を活用した省スペース設計の引き出しが一つ増えるはずです。

「三相7線式変圧器」とは?

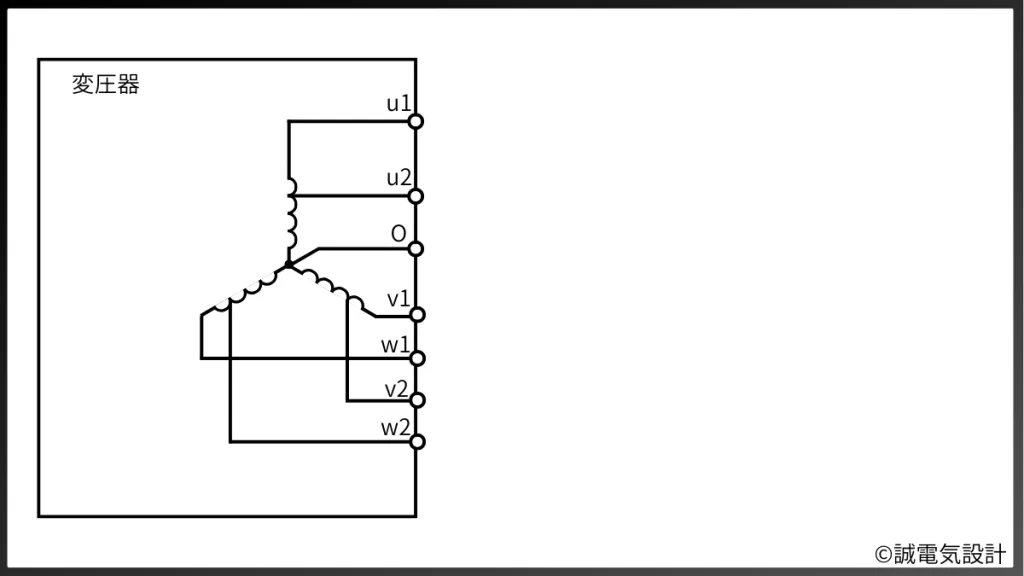

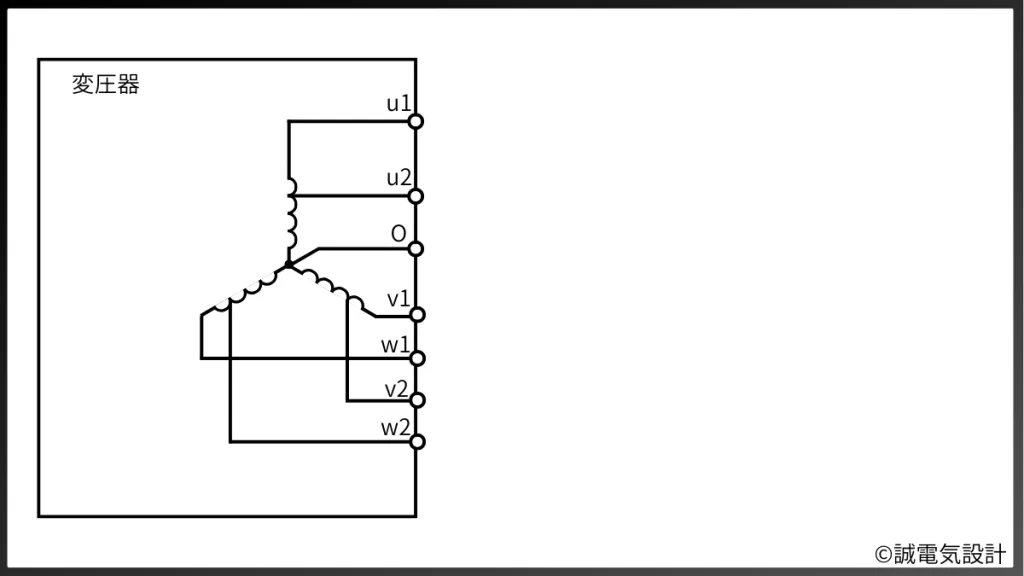

この変圧器は、私たちの電気・プラント業界では「灯動共用変圧器」の名称で親しまれています。その他、三菱電機製品は「ダブルパワートランス」の名称でカタログ記載がされています。名前の通り、一台の変圧器の二次側(低圧側)から、三相3線式400V/200V(動力用)と単相3線式210-105V(電灯用)を同時に取り出すことができる構造を持っています。高圧側の結線は、受電方式や保護協調の観点から「Y/Y(スター・スター)結線」や「Δ/Y(デルタ・スター)結線」が採用されます。そして、「何故、7線式なのか」というと、変圧器二次側に、三相用の3端子と単相3線用の3端子、そしてそれらを結ぶ共通端子が1つ、合計7つの端子が具備されており、配線が7本あるためです。

ここでお気づきの方もいらっしゃると思いますが、三相4線式もこの灯動共用変圧器の一種です。後日、別の記事にて解説を行います。

スポンサーリンク

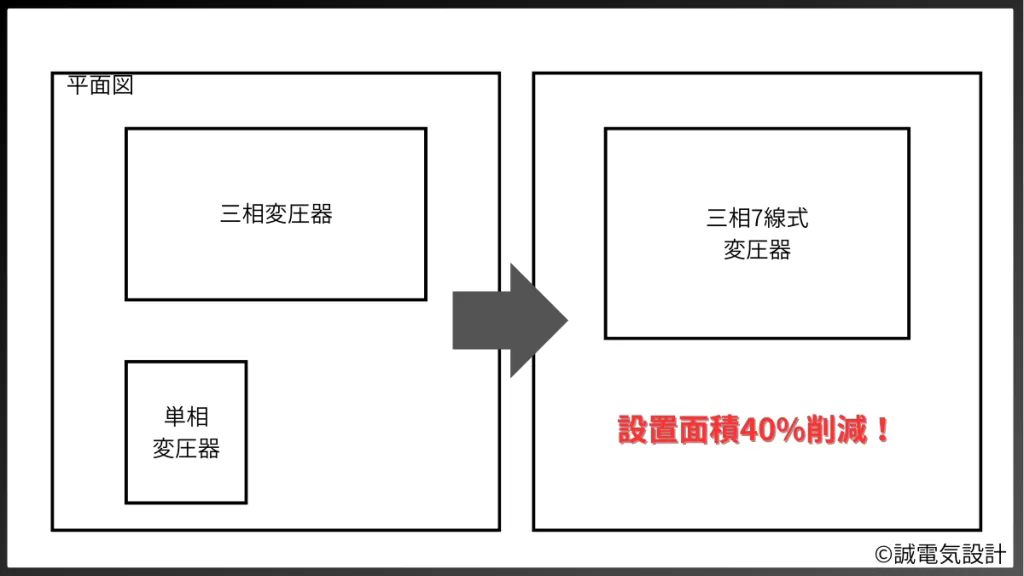

設置スペースの違い

例えば、低圧の100kVAの三相と20kVAの単三を必要とする設備を考えて見ましょう。三菱電機のカタログ値を参考にしています。

三相変圧器:710 x 410 x 850

単三変圧器:285 x 340 x 505

灯動共用変圧器を使用する場合には、そのまま100kVAの変圧器を選べば良いわけではありません。詳細は許容負荷分担のグラフに従いますが、ここでは簡易的に150kVAの変圧器を採用しましょう。この場合、三相を100kVA(66.7%)使用すると、単三(1回線)は22.5kVA(15%)が使用できますので、上記とほぼ同様です。

灯動共用変圧器:720 x 500 x 910

ほぼ三相変圧器と大きさは変わりません。2つの変圧器を実装するには、当然機器同士の離隔や接触防護措置が必要ですので、設置面積は簡易的に考えて2つの変圧器を設置する場合に比べて約60%程度の設置スペースで十分です。例えば、キュービクルにすれば2面に相当するものが、1面で十分ということです。これは大きなメリットです。

メリットと運用上の注意点の比較

導入を検討する際に最も重要となるのが、通常の変圧器2台構成と比較した際のバランスです。以下の表に、メリットと注意すべきポイントをまとめました。

| 比較項目 | 三相7線式(1台構成)の特性 |

| 設置スペース | 大幅に削減可能。キュービクルの小型化に直結します。 |

| 導入・保守コスト | 機器代金や据付工数、将来的な点検費用を抑えられます。 |

| 電圧安定性 | 動力と電灯の負荷バランスが崩れると、電圧変動の影響を受けやすい側面があります。 |

| 設計の難易度 | 三相・単三それぞれの負荷容量を正確に把握し、容量選定を行う必要があります。 |

結線図から読み解く「7線」の構造と端子配列

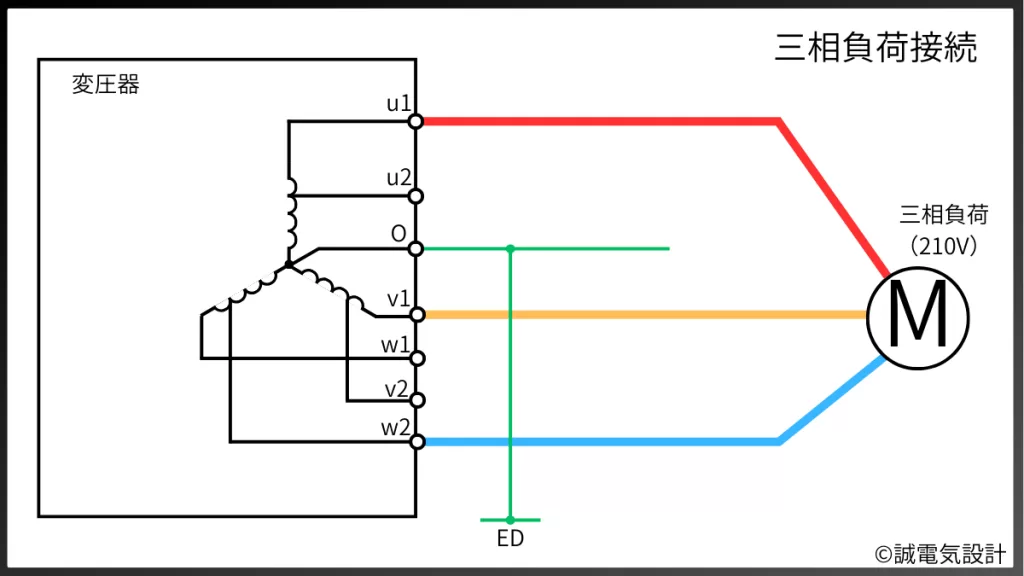

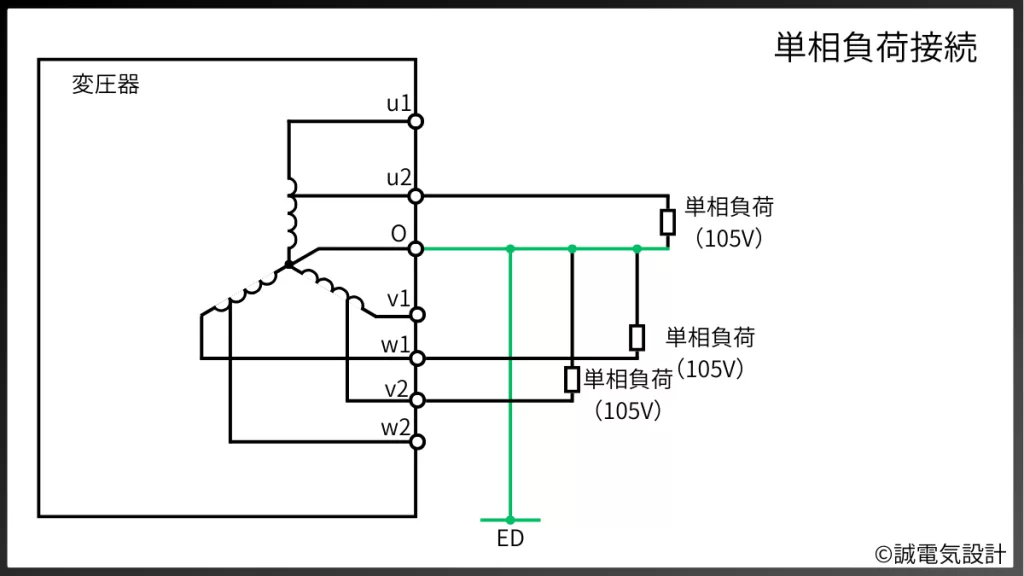

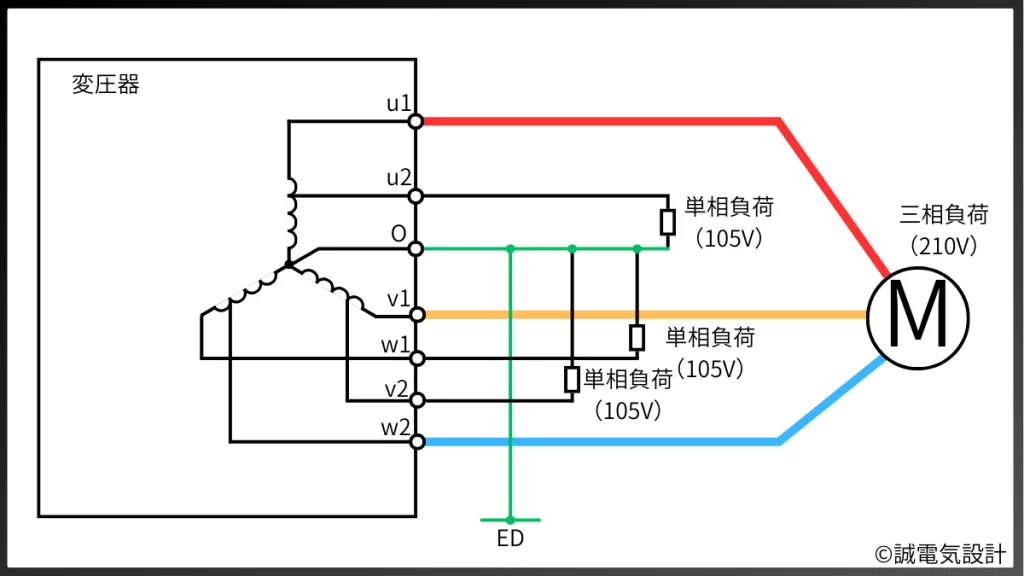

三相7線式変圧器の結線図を理解する鍵は、二次側(低圧側)の巻線構成にあります。上図の用に、この変圧器には「u1・v1・w1・u2・v2・w2・O」の7つの端子が存在しています。そして「u1・v1・w1」が三相動力用です。「u2・v2・w2・O」が単相用です。「O」は中性相(接地相)です。実際の結線図を見てみましょう。

u1-v1-w1 の線間電圧は 210V です。これが三相動力用に使用されます。また、 u2-O、v2-O、w2-O の線間電圧は 105V です。こちらが単相電灯用に使用されます。

ちなみに、u2-v2-w2 の線間電圧は 182V です。u1-O、v1-O、w1-O の端子間電圧は 121V です。実務においては、この121Vの端子間で電源を取るのは米国系の機器を使用する場合ですから、少し特殊でしょう。T係長の関わるプラントは基本的には国内の基準に準拠したものばかりなので、使用する機会はこれまではありませんでした。

結線図における端子記号と役割の整理

実務で結線図を読み解く際、各端子がどの回路に属しているかを正確に把握することが重要です。以下の表に、一般的な端子記号とその役割を整理しました。

| 端子記号 | 回路の種類 | 供給される電圧・役割 |

| u1・v1・w1 | 三相200Vを供給し、主にモーターなどの動力負荷に繋ぎます。 | 三相200Vを供給し、主にモーターなどの動力負荷に繋ぎます。 |

| u2・v2・w2・O | 電灯回路(単相3線) | u2-O間およびv2-O間、w2-O間100V、u2-v2間等で200Vを供給可能です。 |

| O(n) | 中性点端子 | 単相3線の中性線であり、高圧変圧器の場合にはB種接地工事を行います。 |

結線図確認時の重要なチェックポイント

灯動共用変圧器を正しく使用する際は、特に「共用相(O端子)」の扱いに注意を払う必要があります。三相7線式では、二次側がΔ結線の場合、動力回路の特定のS相と、電灯回路の中性線(n)が同一の電位基準を持っていることが一般的です(通常O端子となっています)。二次側がY結線であっても、動力側と電灯側で完全に独立した絶縁回路になっているわけではないという点を、理解しておくことが大前提です。

対地電圧の挙動と保安上のリスク

通常の高圧三相3線式変圧器では、低圧側のデルタ結線のS相を接地すれば対地電圧は200V(R相、T相)となります。しかし、三相7線式では電灯回路の中性点(O端子)を高圧の場合にはB種接地するため、動力回路の各相の対地電圧が特殊なバランスになります。

具体的には、S相が内部で中性点と結合されているタイプ(二次側がΔ結線)の場合、S相の対地電圧はほぼ0Vになりますが、R相とT相の対地電圧は約173V( \( 200V \times \displaystyle\frac{\sqrt{3}}{2} \) )となります。この「相によって対地電圧が異なる」という特性を理解していないと、感電事故や絶縁診断時に予期せぬトラブルを招きます。

漏電遮断器(ELCB)の選定と回路の干渉

まず、三極用ELCB(漏電遮断器)を極性3相(U, V, W)に使用すると、電灯負荷などで流れる中性相(N相)の電流を「漏電電流」として誤検知してしまうためです 。ELCBは内部を貫通する電線の電流のベクトル和を監視していますが、3極用ではN相が監視の外にあるため、単相負荷を使用した瞬間に回路のバランスが崩れ、即座に不必要なトリップ動作を引き起こします。そこで、単相中性相(N相)も含めて電流を監視できる、専用の4極式ELCBを使用する必要があります 。

また、三相側と単相側が絶縁されていないため、一方の回路で発生した地絡(漏電)がもう一方の回路の漏電遮断器に影響を与える可能性があります。特に、三相側の配線でわずかな絶縁低下が発生した場合、そのリーク電流が共通の接地極を通じて単相側の遮断器をトリップさせてしまうケースがあります。トラブルシューティングの際には、単一の系統だけでなく、変圧器を共有しているすべての負荷を視野に入れて調査しなければなりません。

メガテスト(絶縁抵抗測定)時の注意点

定期点検や竣工検査で行う絶縁抵抗測定において、非絶縁であることは作業手順に直接影響します。実際に、動力回路のメガ測定を行う際、電灯側の電子機器や精密機器が接続されたままだと、測定電圧(500Vや1000V)が共通の巻線を伝わって電灯側回路に印加され、機器を破損させる恐れがあります。実務上の解決策として、メガテスト実施時は動力・電灯両方の主開閉器を確実に開放し、必要に応じて回路を切り離した状態で測定を行うことが鉄則です。

スポンサーリンク

現場で直面する「電圧不平衡」のメカニズム

三相7線式変圧器では、内部の共通する磁気回路や巻線の一部を動力負荷と電灯負荷が共有しています。そのため、片方の負荷が急増したり、単相負荷が特定の相に偏ったりすると、三相交流の電圧バランスが崩れる「不平衡」が発生します。

特に、単相負荷が重い場合、中性点の電位が本来の位置からずれる「中性点移動」が起こります。これにより、ある相の電圧は異常に高くなり、別の相の電圧は低下するという現象を招きます。これは単なる電圧変動以上に、接続されている機器に深刻な悪影響を及ぼすリスクを孕んでいます。

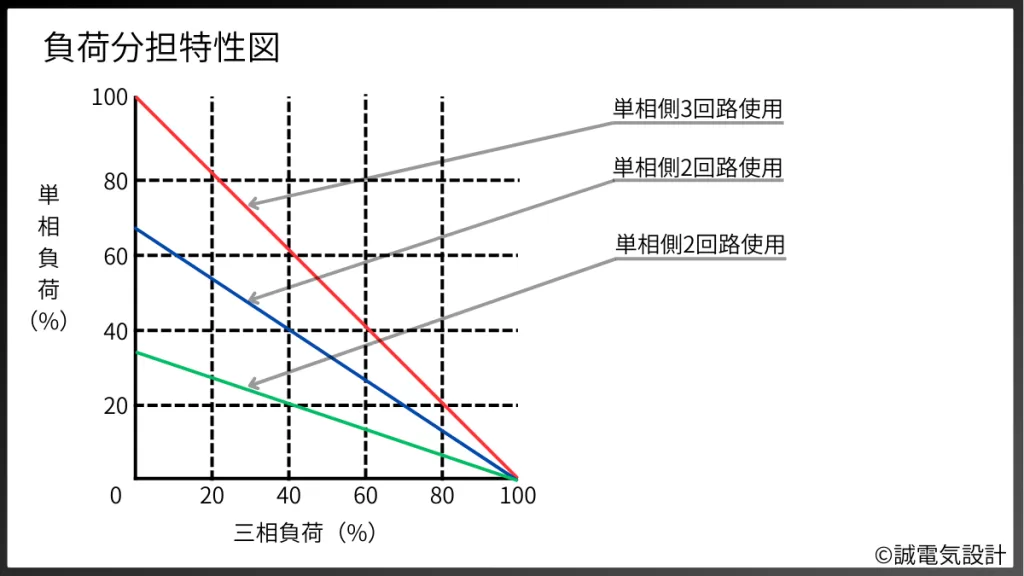

実務での対策①:適切な容量選定

灯動共用変圧器の容量(kVA)は、単に動力と電灯の合計値を出すだけでは不十分です。内部巻線の利用効率を考慮した「等価容量」で考える必要があります。通常の単相負荷であれば \( \sqrt{3} \)倍して、三相負荷に換算して簡易的に考えることが多いです。ここでは詳述しませんが、異容量V-V結線は\( \displaystyle\frac{\sqrt{3}}{2} \)倍を考えるとより厳密です。また、多くの変圧器メーカでは、下図のような「負荷分担特性図」を作成しています。これに1.2〜1.5程度の余裕率を見て変圧器を選定することが推奨されます。

例えば、三相負荷50kVA、単相負荷10kVAを供給する場合を考えてみましょう。簡易計算で考えると下記のとおりです。これを元にカタログから80kVAや100kVAの変圧器を選ぶことになるでしょう。

\( (50 + 10 \times \sqrt{3}) \times 1.3 = 87.5 \) kVA

とは言え、やみくもに大きな変圧器にしてもコストばかりが高くなってしまいます。上記は計画段階の考え方と言っても良いでしょう。さらに詳細設計に入る場合を深掘りしていきます。この場合には、先ほどの負荷分担特性図と照らし合わせて考えます。なお、詳細設計ではフィーダとその容量の情報が必要になります。特に単相負荷が大きく偏る場合は、変圧器の定格容量内であっても、特定の巻線だけが過熱する恐れがあります。必ず負荷分担特性図を確認する必要性があります。

先ほどの三相負荷50kVA、単相負荷10kVAの詳細は下表の通りです。

| 三相負荷名称 | 負荷容量 合計55.5kVA | 需要率 |

|---|---|---|

| 空調機 (3台) | 7.5kVA | 90% |

| マンホールポンプ (2台)※1台予備 | 5.5kVA | 60% |

| コンベア (2台) | 11kVA | 60% |

この表に従うと三相負荷の容量は下記の通りです。

\( (7.5 \times 3 \times 0.9 + 5.5 \times 1 \times 0.6 + 11 \times 2 \times 0.6 ) \times 1.3 = 47.8 \) kVA

| 単相負荷名称 | 負荷容量 合計5kVA | 需要率 |

|---|---|---|

| 照明器具 | 3kVA | 90% |

| OA負荷 | 1kVA | 40% |

| 雑用電源(コンセント等) | 1kVA | 40% |

一方の単相負荷の容量は下記の通りです。

\( (3 \times 0.9 + 1 \times 0.4 + 1 \times 0.4 ) \times 1.3 = 4.6 \) kVA

ここで灯動共用変圧器の\( \displaystyle\frac{\sqrt{3}}{2} \)倍を考慮すると下記の通りです。容量選定としては、かなり攻めて 50kVA とすることも可能でしょう。もちろん、実務的には怖いので、もうワンランク上の選定とする可能性が高いです。それでも、前段の簡易計算よりもずっと小さい変圧器とすることが出来ましたね。

\( 47.8 + \displaystyle\frac{\sqrt{3}}{2} \times 4.6 = 51.8 \) kVA

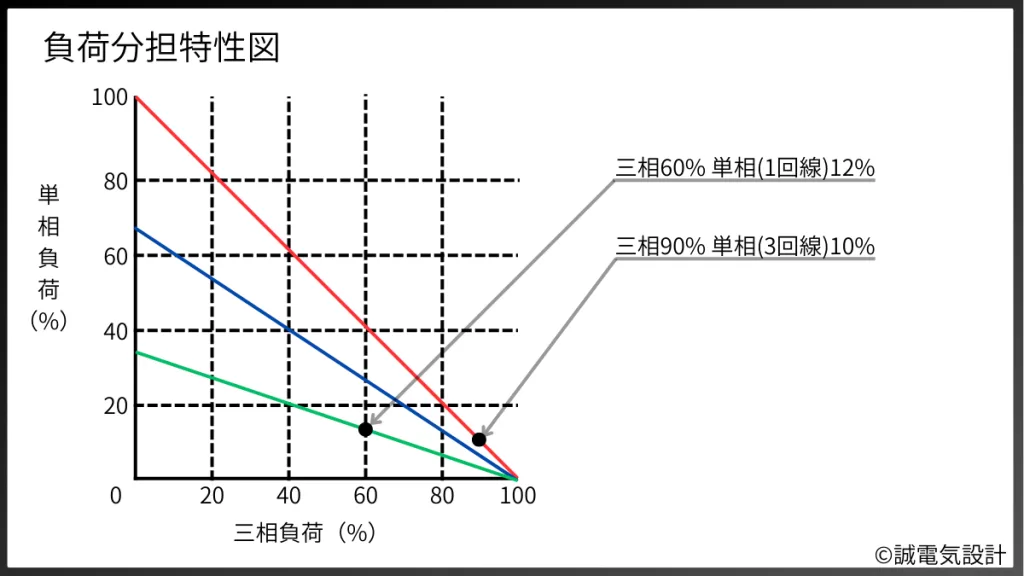

上記の特性図は、変圧器容量 50kVA に対して、三相負荷 45kVA(総容量の90%) を使用した場合、単相側を三回線使用する場合は 5kVA(総容量の10%) が使用できることを表しています。仮に三相負荷 30kVA(総容量の60%) の場合、単相側を三回線 20kVA(総容量の40%) 使用することが出来ます。

ここで注意しなければならないのは、次項目に繋がりますが、単相側の負荷はバランスよく使用しなければならないということです。仮に、三相負荷 30kVA(総容量の60%) の場合で、単相側を一回線のみ使用すると 6kVA(12%) が上限となってしまいます。より変圧器を効率的に使用できるかどうかは、私たち電気設備設計者の腕にかかっていると言えます。

不平衡がもたらす具体的な悪影響

前述の通り、灯動共用変圧器を使用する際には、単相負荷をバランスよく使用しなければなりません。このバランスを欠いてしまう「不平衡」状態となった時には、明確にプラント設備損傷などの悪影響が出る可能性があります。

不平衡状態になると、「逆相電流」が流れます。私たち現場のエンジニアが日常点検で最も注意を払うことになる、モータの異音や過熱が発生した場合、最初に疑うべきが、この「逆相電流」です。テスターで三相間(U-V, V-W, W-U)の電圧を測定し、不平衡率を計算します。下記の値が3%を超えている場合は、モータの寿命を著しく縮めるため、負荷の再配置またはバランサーの設置を検討しなければなりません。

\( 不平衡率( \% ) = \displaystyle\frac{最大電圧 – 最小電圧 }{ 平均電圧 } \times 100 \)[%]

動力回路に電圧不平衡が生じると、モータ内部に「逆相電流」が発生します。逆相電流は回転方向とは逆の磁界を作るため、わずかな不平衡であってもモータの異常発熱や騒音、トルクの低下を引き起こします。最悪の場合、絶縁劣化による焼損、機器破損を招くこともあります。

通常の三相回路であれば、その原因は欠相が大きな原因ですが、灯動共用回路の場合は「単相負荷のアンバランス」がその大きな原因となります。クランプメータを使用して、単相負荷回路間の電流を測定します。その差が偏っている場合は、単相100V回路の結線を入れ替え、できる限り平衡状態に近づけましょう。

それでも不平衡の解消が難しい場合にはバランサー(平衡維持装置)の導入を検討しましょう。過負荷側の末端に「バランサー変圧器」を設置します。名称の通り、単巻変圧器を利用して各相の電圧を強制的に平均化する装置で、既存設備の改修などで不平衡が問題になった際の有効な手段となります。

また、単相回路に接続された精密機器やLED照明などは、電圧の上昇によって基盤が損傷したり、逆に電圧降下によってリセットがかかったりする不安定な状態に陥ることもあります。設備の安定運用のためにも、不平衡は計画段階から確実にその芽を摘むようにしましょう。

スポンサーリンク

接地工事(B種接地)の接続ポイント

7線式変圧器で最も間違いやすいのが、B種接地の施工箇所です。この変圧器では、「中性点端子(O端子)」にB種接地を施すのが一般的です。近年採用が増えている「絶縁監視装置」の Ior方式 では測定ができないことに注意しましょう。

Ior方式 とは、漏れ電流 Io の中から、絶縁抵抗による成分(Ior)と対地静電容量による成分(Ioc)を分けて、絶縁抵抗成分のみを監視する、より精度の高い方式です。この方式が成立する前提としては、「各相の対地電圧が平衡している」こと、「正確な基準電圧(基準位相)が取得できること」が前提となります。前者はこれまでの対策により、問題ないとしても、後者はそうはいきません。

三相7線式は内部で動力回路と電灯回路が繋がっているため、一方の回路で発生した対地静電容量の変化やノイズが、もう一方の回路の漏洩電流として回り込みます。Ior監視装置は通常、特定の回路の電圧位相を基準に演算を行いますが、非絶縁で結合された別系統の負荷が複雑に干渉し合うため、正確な位相分離ができず、測定値に大きな誤差が生じます。

さらに、電灯回路(単相)には、スイッチング電源を用いたLED照明やPCなどの電子機器が多く接続されており、これらは高周波の漏洩電流(Ic分)を多く発生させます。非絶縁の7線式では、これらのノイズがダイレクトに動力側の監視回路にも流入します。Ior方式は微弱な電流を演算するため、こうした複雑なノイズ成分が混入する環境では、本来の絶縁性能を判定することが技術的に非常に難しくなります。

これらに対応するために、①Io方式(零相電流方式)を採用する方法が考えられます。確かに精度は落ちますが、単純な漏洩電流の総量(Io)で管理する従来レベルでの対策ができます。ただし、静電容量による誤作動を防ぐため、感度設定を甘くせざるを得ない場合があります。

また、②回路ごとの個別監視を採用する方法も有効です。このほうしきでは、変圧器直下の接地線ではなく、分岐回路ごとに末端に近い箇所に絶縁監視装置を設置し、干渉の影響を最小限に抑えます。コスト増になるので、慎重に検討が必要です。

おわりに

灯動共用変圧器(三相7線式)は、限られた受変電スペースを有効活用するための強力な武器になります。しかし、その合理性の裏には「非絶縁構造による対地電圧の特殊性」や「負荷不平衡による逆相電流のリスク」など、エンジニアとして見過ごせない技術的課題が隠されています。

設計・運用の現場でトラブルを防ぐためには、単なる合計容量での選定を避け、メーカの負荷分担特性図に基づいた詳細なシミュレーションを行うことが不可欠です。また、保守点検時には「S相接地」を前提とした絶縁測定や、単相負荷のバランス調整など、本質的な構造を理解した上でのアプローチが求められます。

省スペース化と安定運用の両立は、私たち電気設備設計者の腕の見せ所です。本記事で紹介した特性や注意点を踏まえ、現場の制約を最適に解決する設計案を、ぜひ自信を持って提案してください。誠電気設計では、こうした特殊変圧器の選定や回路設計に関しても、プロの視点から最適なソリューションを提供しています。